過去40年裏,北極地區的氣候出現了顯著的增暖變化,其增溫幅度是全球平均的兩倍,學術界把該現象普遍歸因於人類活動及其引起的一系列正反饋過程,統稱為“北極放大效應”📲。然而👨🏼🦳,近年來的研究表明,不論是在年際還是年代際時間尺度上,大氣內部變率對北極增暖都有重要貢獻,具體表現為夏季在格陵蘭島和北冰洋出現的正壓結構的高壓,會絕熱加熱、加濕局地的大氣,增強向下長波輻射,導致凈地表輻射增加🅿️,最終使得9月份北極海冰顯著減少🧑🚀。該冰-氣相互作用在不同再分析資料中都有顯著的表現,但在CMIP5/6模式中是否得到有效的表征還不清楚🧗🏼。

近日,我系博士生羅蕊、吳誌偉教授(通訊作者)和加州大學聖塔芭芭拉分校(UCSB)助理教授Qinghua Ding等通過建立基於觀測中冰-氣相互作用過程的評估標準,對30個CMIP5模式和15個CMIP6模式進行了評估,結果表明大多數CMIP5\6模式都存在一定的局限性🥤🙀。以CMIP5模式為例,即使較好的模式也不能完全模擬出觀測中冰-氣相互作用的耦合強度(圖1)🤳。對強耦合(圖1藍色柱)和弱耦合(圖1橙色柱)模式進行對比,發現模式的局限性主要來源於溫度、濕度和向下放射長波輻射對大尺度環流敏感程度的差異⛷。

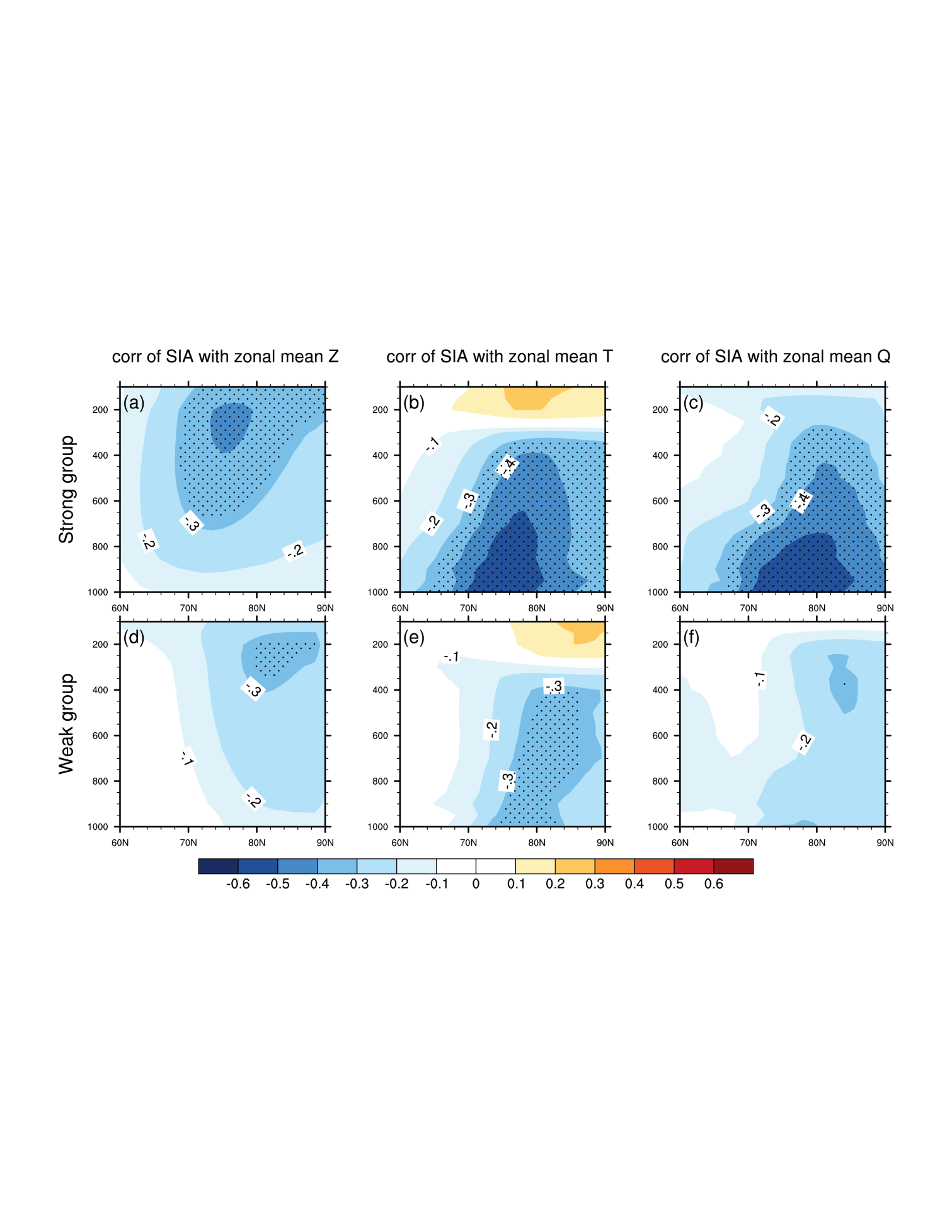

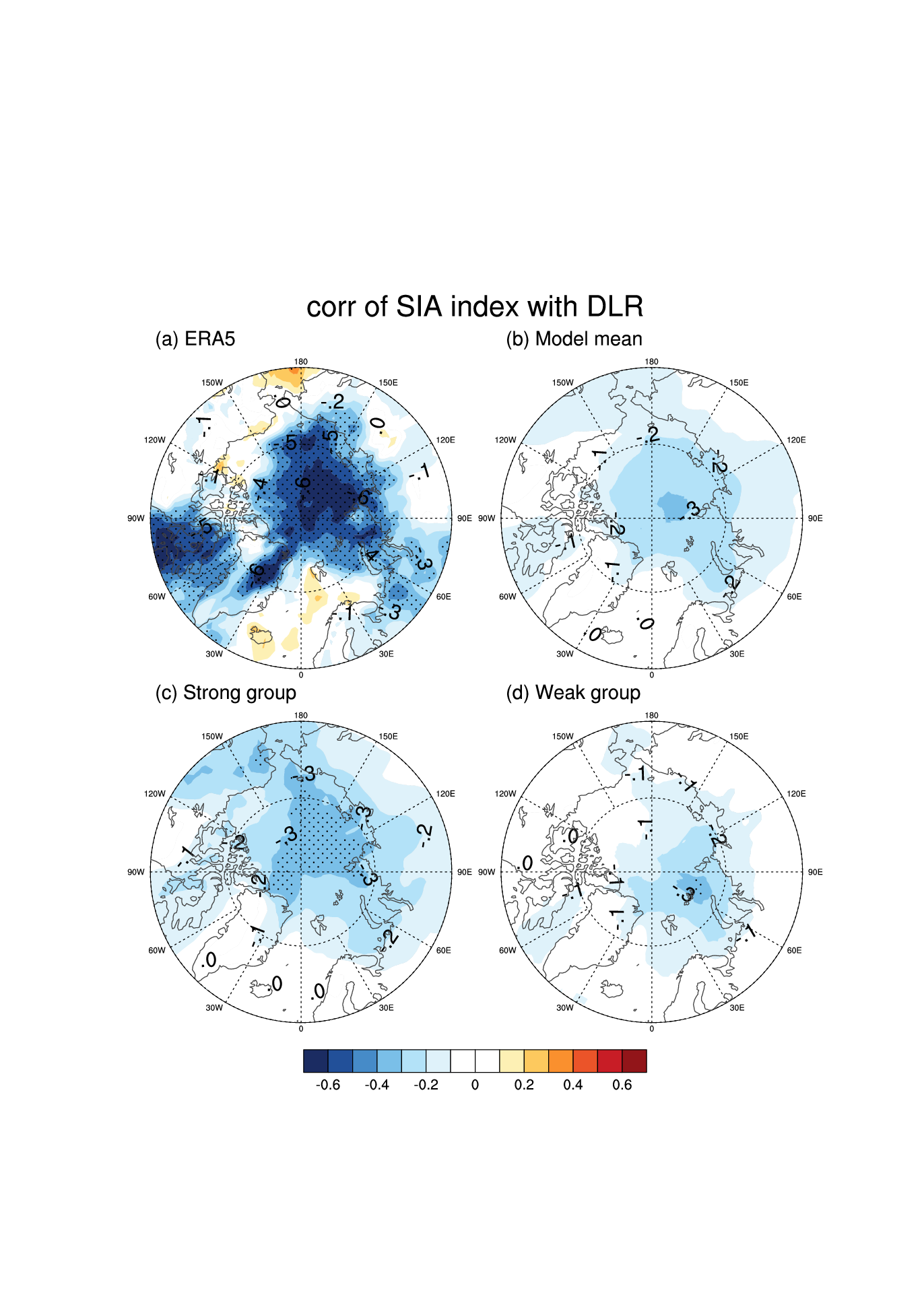

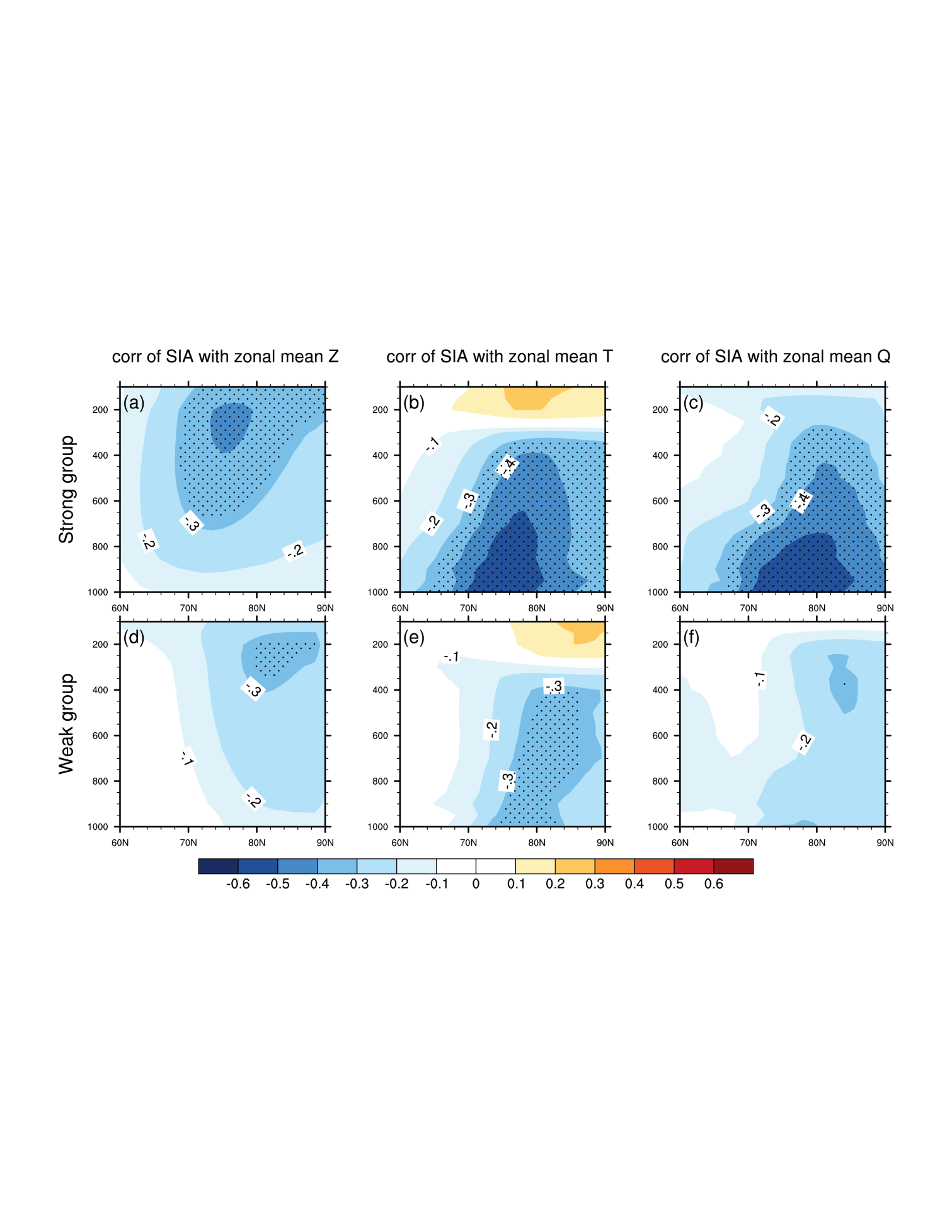

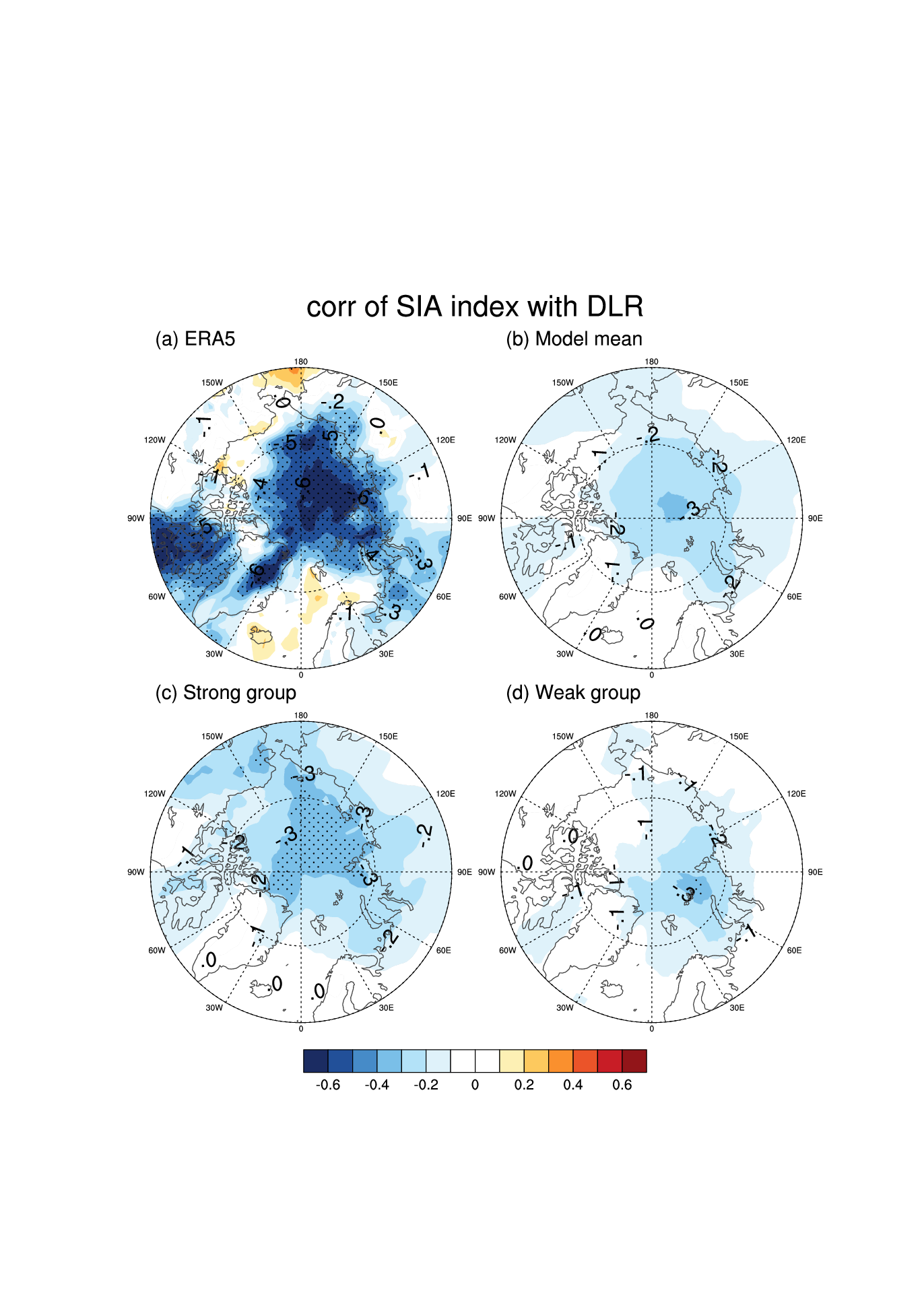

在強耦合模式中,9月份北極海冰的減少對應著前期夏季北極地區從低層到高層的氣壓增強、溫度升高、濕度增加(圖2a、b、c),因此大氣放射出更多的向下長波輻射(圖3c)🤠🥌,導致海冰更易融化👮🏼;在弱耦合模式中,盡管冰-氣相互作用的空間結構與強耦合模式相似,但耦合的強度明顯減弱(圖2d🦼、e、f🧑🍼;圖3d),這種耦合強度的差異可能與局地雲的模擬有關。因此💁🏻♂️,在未來的工作中,增強模式北極大尺度環流對不同大氣變量以及地表輻射平衡作用的模擬能力🏌🏻,將會極大提高對海冰模擬的準確性,為北極和全球氣候預測提供更可靠的模式基礎🚿。

該研究已於2020年11月被《Climate Dynamics》接收👨。

Luo R, Ding Q, Wu Z, Baxter I, Bushuk M, Huang Y and Dong X, 2021: Summertime atmosphere-sea ice coupling in the Arctic simulated by CMIP5/6 models: Importance of large-scale circulation. Climate Dyn. Doi: 10.1007/s00382-020-05543-5

圖1 冰-氣相互作用評估標準在5套再分析資料(紅色柱狀🚶🏻➡️,1979-2018👨🏽🔧🧎🏻♂️➡️,去趨勢)和30個CMIP5模式中的排名。在模式中🌽,柱狀圖表示計算采用的是工業革命前控製實驗輸出資料(picontrol),由於不同模式時間長度不同,給出一倍標準差(虛線)來反映其波動情況;星號表示計算采用的是CO2強迫下的實驗輸出資料(historical🧚🏻♂️:1979-2005,RCP8.5🚟🧞♀️:2006-2018👰🏿;去趨勢)👵。評估標準的具體計算方法見文章。

圖2 CMIP5強耦合(圖1藍色柱)和弱耦合(圖1橙色柱)模式9月份北極海冰面積(SIA)指數與前期夏季緯向平均位勢高度(Z)、溫度(T)和比濕(Q)相關系數的分布(計算采用picontrol資料)。

圖3 9月份北極海冰面積(SIA)指數與前期夏季向下長波輻射(DLR)在ERA5 (1979-2018,去趨勢)、30個CMIP5模式平均、強耦合模式和弱耦合模式中的相關系數分布(模式計算采用picontrol資料)。