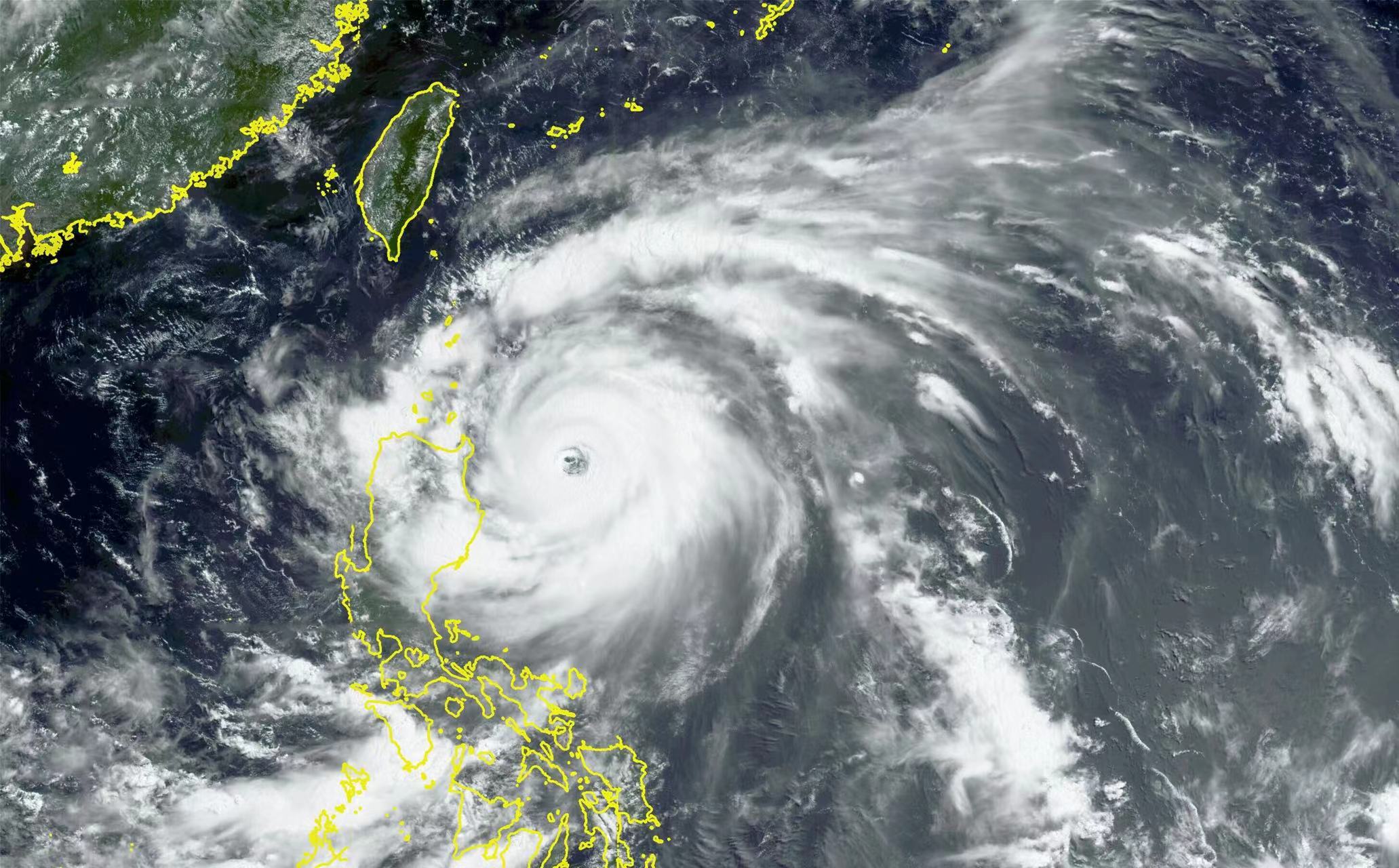

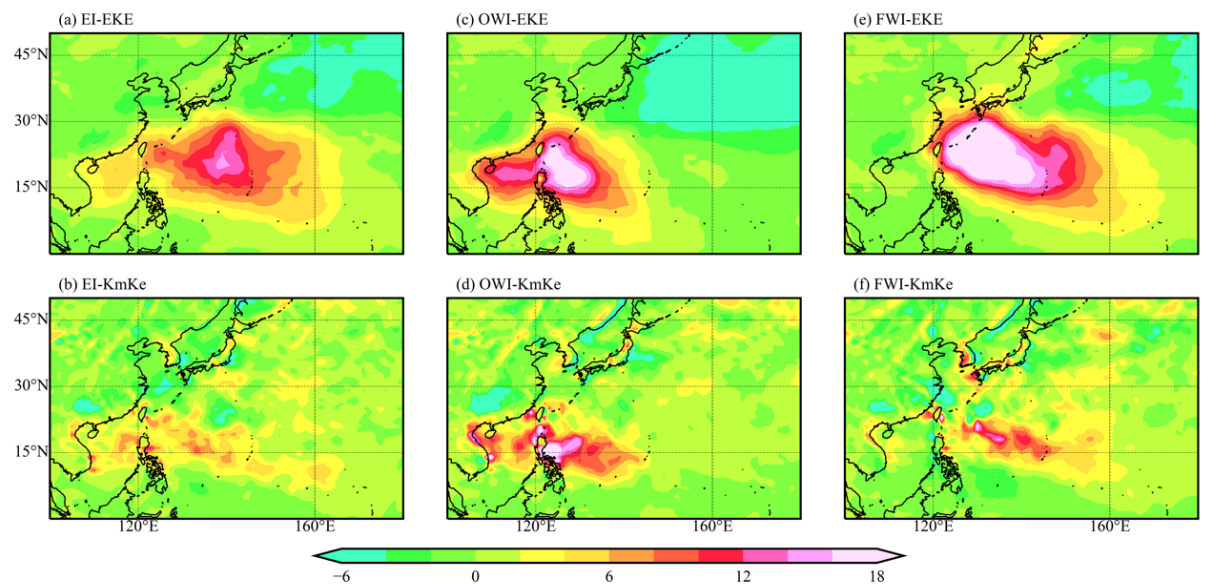

7月27日白天🔩,強臺風杜蘇芮已經進入南海東北部海面🧑🏻🦲,距離閩南已經非常近,即將在7月28日登陸廈門附近🍟。登陸前,杜蘇芮發展出雙眼墻,內眼墻的對流還在不斷增強,顯示杜蘇芮可能以較高強度登陸👌。由於杜蘇芮強度強,範圍廣,且將深入內陸👾,致災風險大🎡🧾,中央氣象臺在其登陸前兩天就發布了最高的臺風紅色預警。

圖1 杜蘇芮衛星雲圖,來自韓國氣象廳

在杜蘇芮即將登陸之時,太平洋上的臺風胚胎91W也在快速發展🧑🦲,即將加強為6號臺風卡努。卡努活動時正值副高強盛期,杜蘇芮深入我國內陸期,因此需要關註:1🐈⬛、卡努🗿🕐、杜蘇芮雙系統水汽輸送對內陸暴雨🤳🏿,尤其是北方內陸暴雨的影響🐚;2、卡努在8月初登陸華東的可能性🧑🦲。

熱帶氣旋群發會讓臺風路徑更難預測,導致更加復雜多變的極端天氣6️⃣。2023年7月5日,我系占瑞芬教授研究團隊在自然指數期刊《Geophysical Research Letters》發表論文👨🎓,揭示北半球主要洋盆中熱帶氣旋群發事件未來的可能變化和機理🫸🏿。論文的第一作者是我系2019級本科生傅正航🧔,通訊作者為占瑞芬教授。南京信息工程大學趙久偉副教授,宋軻新博士,以及日本海洋研究開發機構的Yohei Yamada博士為文章的重要合作者。該研究獲得了國家自然科學基金(42075015, 42105250)、國家級大學生創新創業訓練計劃(編號:202210246046)以及沐鸣2平台本科生學術研究資助計劃“望道”項目(21057)的資助。

圖2 論文發表情況

熱帶氣旋群發事件(在西北太平洋稱為多臺風事件)是指同一個洋盆中出現兩個或兩個以上臺風的情況。它會疊加在單個臺風帶來的影響之上,將自然災害放大🧑🏻🦼➡️,是業務預報中的重點和難點。在氣候變化的大背景下,未來多臺風事件的變化規律和機理是國際難題,且對人類社會的生產生活有重要影響🧑🏽🦳。

2021年7月🧖🏽♂️,河南遭遇了前所未有的特大暴雨,中氣愛團隊對本輪極端事件進行了全方面的解讀和報道,為大家科普暴雨成因⛹🏻♀️,提示相關潛在風險。河南暴雨過程中,雙臺風“煙花”和“查帕卡”的水汽輸送作用引起了中氣愛的關註🪩。傅正航同學以此為切入點🧿,在和本科導師沐鸣2占瑞芬教授充分交流與指導下,開始研究氣候變化下熱帶氣旋群發事件的活動特征和可能機理🧪。

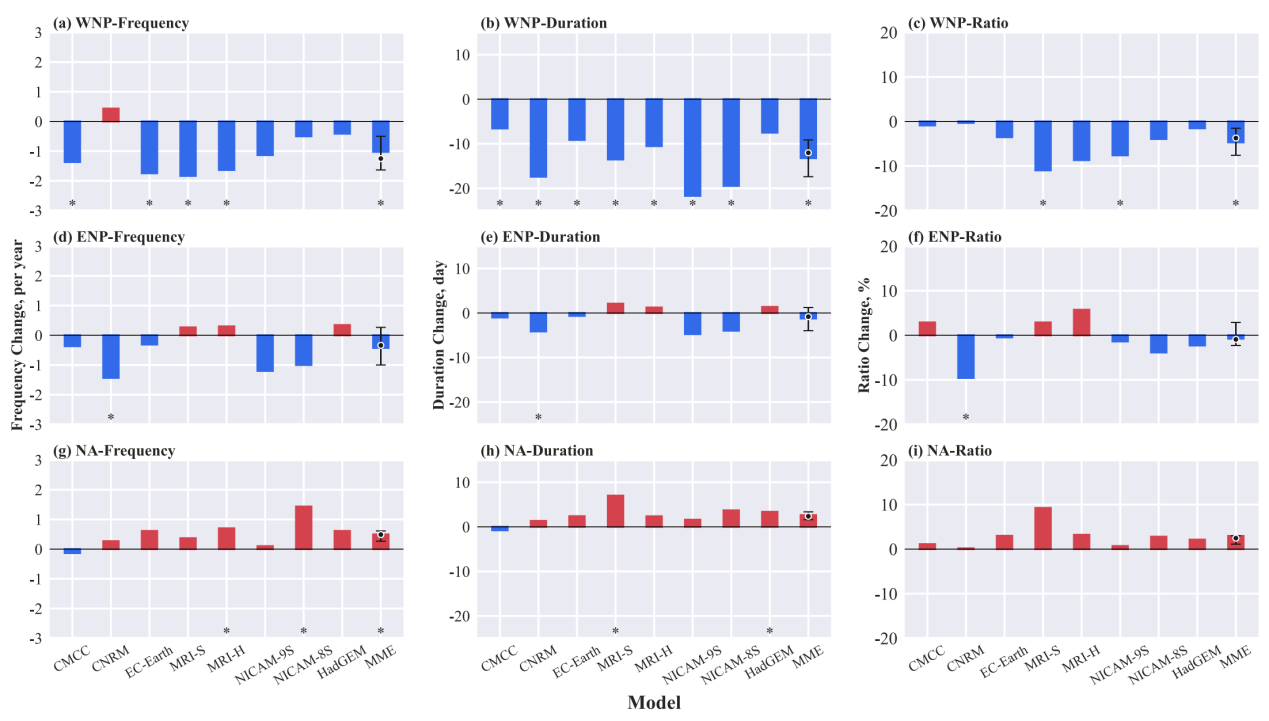

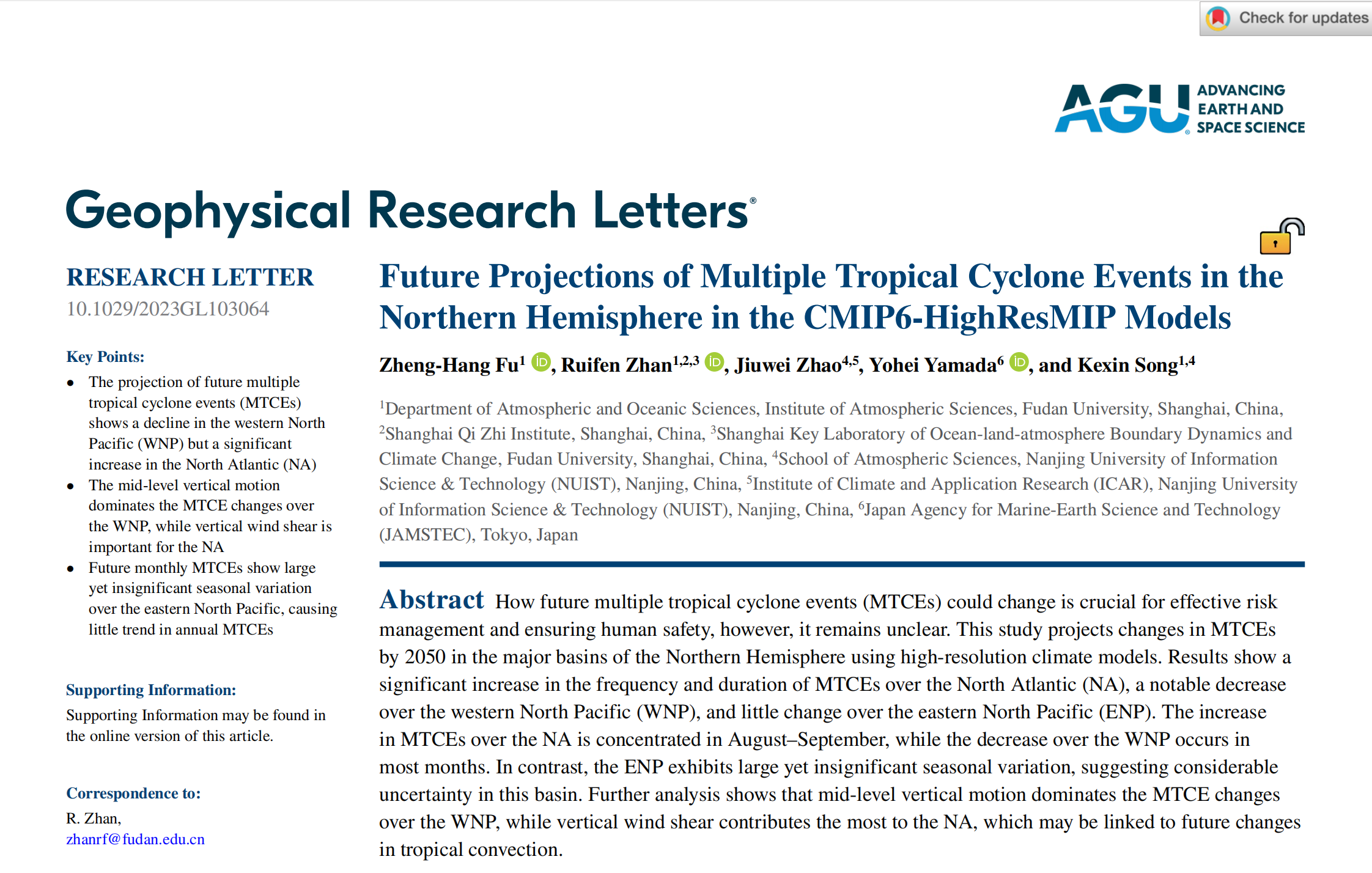

圖3 臺風群發事件在三個洋盆中的未來預估結果🦬,來自Fu et al. 2023圖1

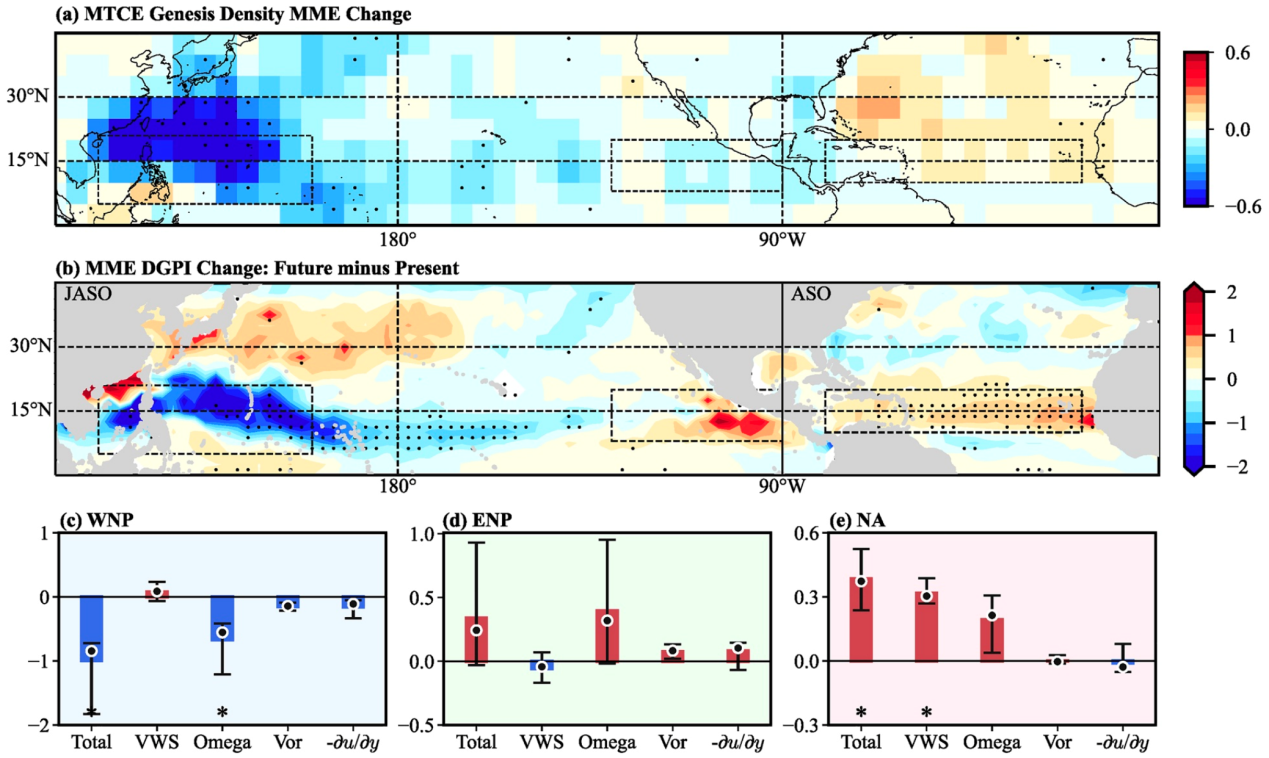

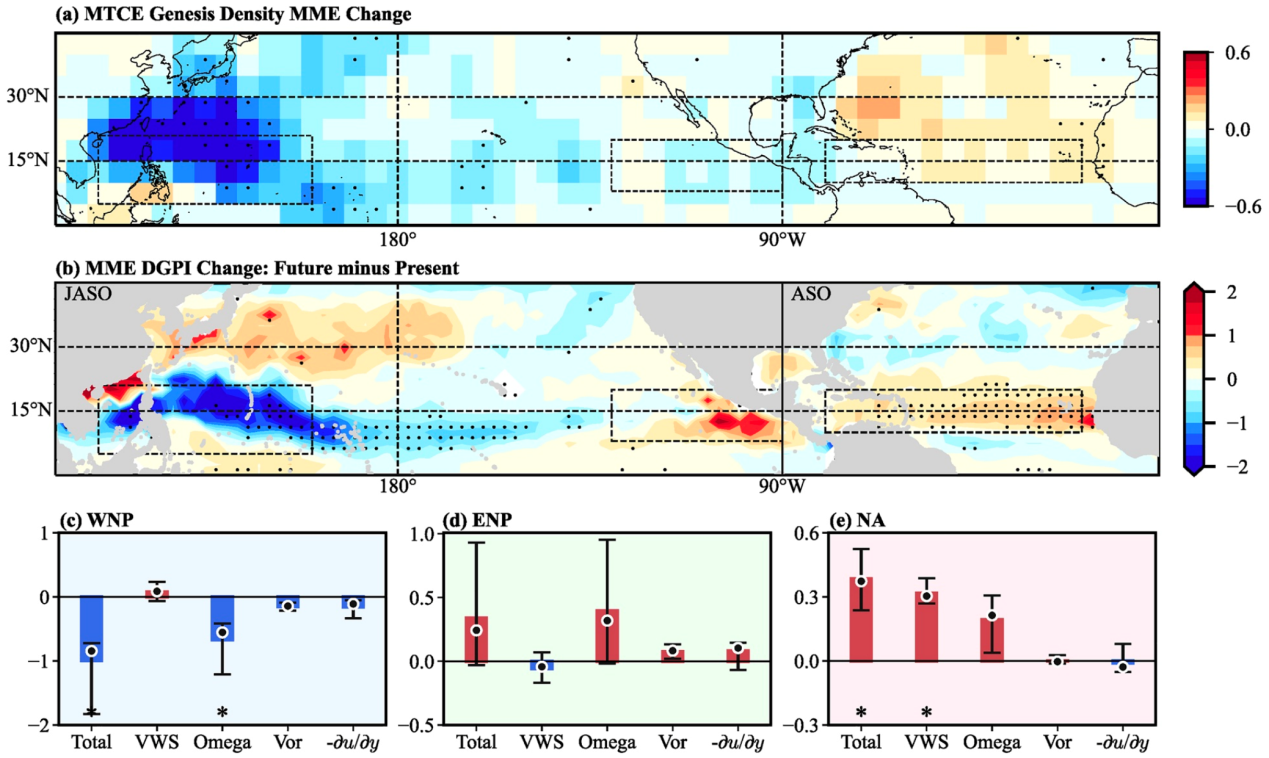

研究團隊評估了CMIP6高分辨率模式對過去幾十年多臺風事件的模擬能力,並基於觀測結果對模式中的臺風進行了約束預估(圖3)。結果表明,未來西北太平洋中多臺風事件明顯減少,這與中層的下沉運動增強有關;而北大西洋中多臺風事件活動顯著增強🌡,這與該地區未來減弱的垂直風切變有關(圖4)。在東太平洋,由於年內變率較大😵💫,未來多臺風事件的變化趨勢並不明顯🤱🏽。上述結果表明,未來北大西洋地區的國家在短時間內遭受多個颶風襲擊的可能性會明顯增加👩🌾。動力學生成潛勢分析進一步表明,未來臺風對華南沿岸、東太平洋沿岸🎄、墨西哥灣沿岸以及非洲西岸的威脅可能增大(圖4b)🧑🏼🎓。

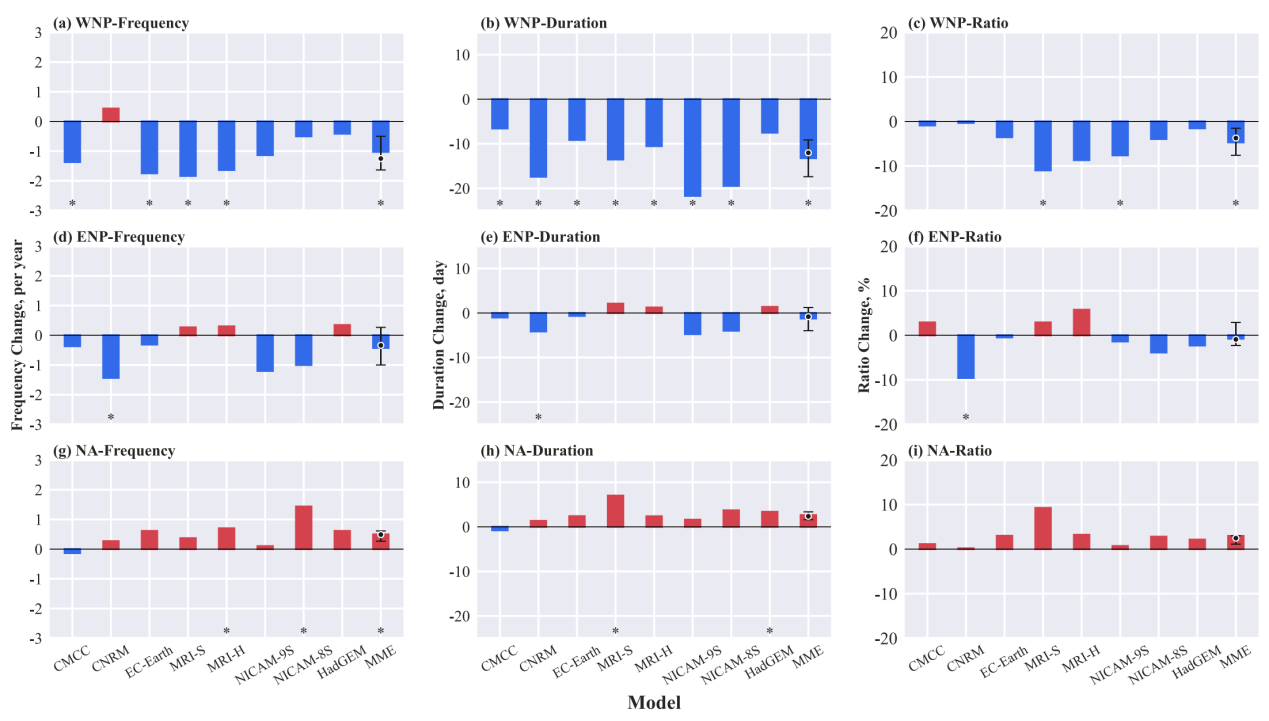

圖4 驅動未來臺風群發事件變化的可能因子,來自Fu et al. 2023圖3

需要指出的是🏛,盡管當前最先進的氣候模式能夠模擬出多臺風事件的基本特征,但仍存在一定缺陷。如在模式在模擬西北太平洋地區多臺風事件的表現較差,部分模式無法再現多臺風事件和ENSO的關系等,未來需進一步發展氣候模式👩🏿🦰,以提升模式對臺風模擬和預估的準確性🌬。

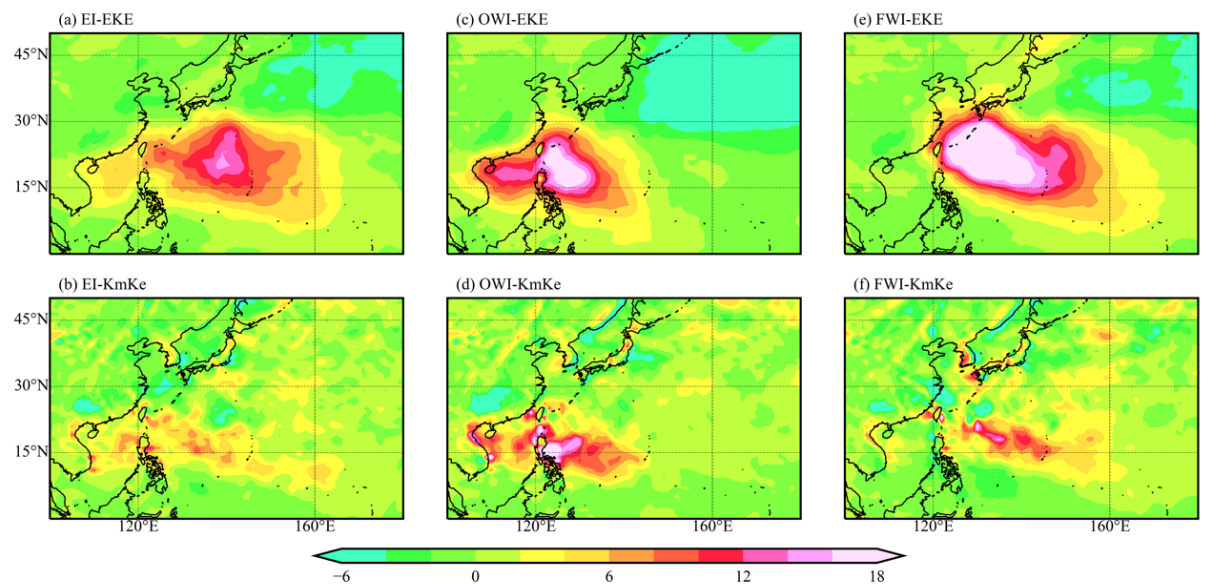

作為項目中期前的成果,論文作者傅正航同學還研究了西北太平洋地區臺風群發事件的發生機理。本次杜蘇芮和卡努的群發,就是比較典型的遠海西部誘發型群發事件🎓。在靜態環流場上表現為低緯度延伸至180° E的異常西風,西北太平洋為廣闊的位勢負異常區域,子臺風(卡努)在副高南側的熱帶波動中生成,並在副高的引導下🗾,逐漸西移發展。將環境變量分解為11天滑動平均值的基本態和殘差項(渦動或擾動分量),並利用線性化之後的渦流動能傾向方程,我們可以分析緯向風的輻合和經向切變,以及經向風的緯向切變和輻合而引起的正壓能量轉換在臺風群發事件中的動力學作用。結果表明,緯向風的輻合和經向切變在西北太平洋臺風群發的形成過程中具有重要作用,前者與季風槽和副高之間的東西風輻合帶有關,而後者與季風槽的加強有關✊🏽👩🏻🦰。因此🙀,西北太平洋中的季風槽和副高為臺風群發事件提供了十分有利的大尺度環境場條件😺🔦。

圖5 正壓能量轉換方程分析結果🚶🏻,傅正航、占瑞芬等

參考文獻:

Fu, Z.-H., Zhan, R., Zhao, J., Yamada, Y., & Song, K. (2023). Future projections of multiple tropical cyclone events in the Northern Hemisphere in the CMIP6-HighResMIP models. Geophysical Research Letters, 50, e2023GL103064. https://doi.org/10.1029/2023GL103064