在全球變暖的大背景下,觀測到的熱旱事件(也稱“復合型高溫幹旱事件”)的頻率顯著增加;圍繞這類熱旱⟹,國內外研究學者展開廣泛且深入探討🦹♂️。然而🫷🏿,對於極端幹旱事件本身,是否總是熱旱🔙?冷旱是否存在👩🦳?同種溫度異常類型的幹旱,又該如何細致刻畫溫度異常程度?不同溫度異常類型的幹旱🫐🕺🏿,是否又存在地理、緯度以及季節差異🙎🏼♂️➰?進一步地,在幹旱時空演變過程中,幹旱極值點與溫度異常極值點的時滯關系如何?圍繞這些問題📗,近日我系博士後劉臻晨(第一作者)和周文教授(通訊作者)在《Ocean-Land-Atmosphere Research》發表了題為“Global seasonal-scale meteorological droughts. Part II: Temperature Anomaly based Classifications”的研究論文,對幹旱同期的溫度異常的多樣性進行深入探討🦕。

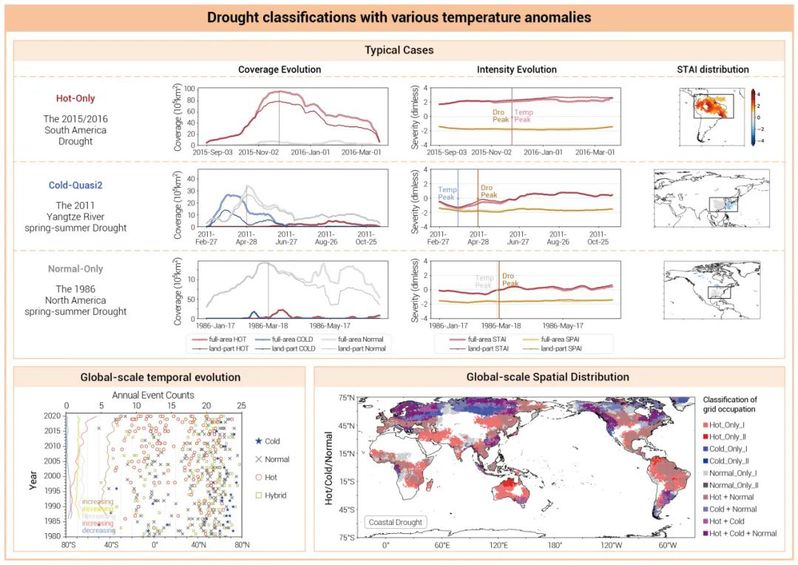

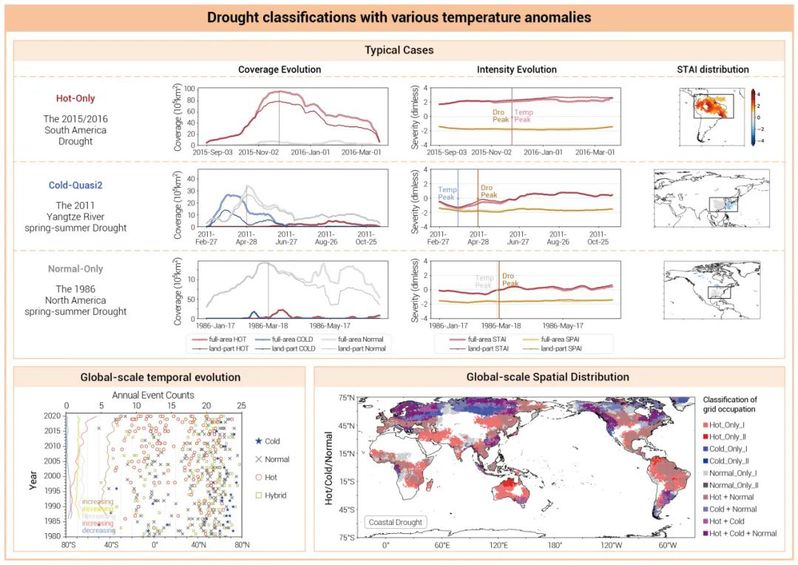

圖1 考慮不同溫度異常特征的幹旱事件分類。上圖:典型熱旱😏、冷旱、正常波動型幹旱的面積/強度演變及極值時刻的空間分布🆕;左下圖:全球1980—2020年期間熱旱、冷旱、正常波動型幹旱☪️👩🏻⚖️、混合型幹旱這四類事件的緯度–年際分布;右下圖:全球1980—2020年期間所有沿海型幹旱事件受旱格點的溫度異常分布🦸🏿。

Part II在Part I獲取全球氣象幹旱事件集的基礎上,利用幹旱同期的溫度異常進行事件分類,探討其時空分布規律和過程演變特征,主要研究成果如下:

第一,考慮面積和強度演變的溫度異常分類。Part I通過3D DBSCAN算法框架所識別的氣象幹旱事件集👨🏿🦳,包含豐富的時空變化信息;因而🎒,每個幹旱事件所對應的同期溫度異常也存在復雜且不協同的覆蓋面積和強度變化。為此,本研究利用簡單的季節尺度標準化溫度指數,針對高溫型、偏冷型👰🏿、正常波動型三大類溫度異常,借助空間覆蓋比例🙋♀️、平均強度以及累積歷時等三要素,采取具有優先級的執行準則,最終形成考慮覆蓋面積和陸面平均強度的11個判斷條件🕵🏻♂️,實現對Part I中的氣象幹旱事件的溫度異常類型劃分。

第二😲,沿海/內陸型幹旱的溫度異常類型分布。本文研究表明👬🏻,近四十年在全球範圍內,熱旱🕵️、冷旱、正常波動型幹旱、混合型幹旱的事件占比依次約為40%、10%、30%和20%🧝🏼♂️🤢。例如👨👨👦,典型的熱旱有2015/16年南美洲大旱,冷旱有2011年長江中下遊春夏大旱,正常波動型幹旱有1986年美國春夏旱。年際分布上,近四十年來全球氣象幹旱事件的總數逐漸增多,而熱旱、冷旱分別呈現增加🛫、減少趨勢💁🏻♀️;月際分布上,冷旱發生在1–3月的冷季且常在40°N以外,熱旱多集中在6–9月的暖季👩🔬。空間分布上,就內陸型幹旱而言🏓👈🏽,50°N以南以至南半球💪🏿,多為熱旱或正常波動型幹旱。相比之下👨🦰,沿海型幹旱所對應的受旱格點常被熱旱🎓🪭、冷旱、正常波動型幹旱所遍歷;值得說明的是,這樣的沿海地區往往對應著較大的降水和溫度變率,全球範圍內主要是東亞季風區、西非季風區🐁、澳洲東南部等五個區域👈🏽🧑🔧。

第三🔽👉🏻,幹旱和溫度異常的過程演變特征分析📃。一般地,針對極值點😳、發展/消退階段的強度變化分析👨💼♙,能提供豐富的過程演變信息。然而📪,由於幹旱與溫度變化的多樣性,以及兩者過程演變的復雜性和異步性,使得這些關鍵參數難以簡單確定。為此,本研究綜合利用幹旱及溫度異常的覆蓋面積及空間平均強度,獲取上述關鍵參數🐁👄,分析它們的統計聯系,進而探討溫度異常在幹旱發展🍀、衰減階段演變過程中的變化。研究表明,60%的熱旱和75%的冷旱經歷過超過0.5個標準差的溫度異常強度變化👨🎤,間接說明幹旱發展過程中的溫度異常演變的復雜特征。此外☕️,80%的高溫幹旱🖤,高溫極值時刻落後於幹旱極值點,表明幹旱衰減階段高溫異常繼續增強😶🌫️,典型事件如2011年的美國德州春夏秋連旱以及1988年美國大平原夏秋連旱。

Part II針對Part I所識別的全球氣象幹旱事件進行溫度異常分類🙏🏽,探索其全球尺度時空分布規律,嘗試定量回答“幹旱是否總是伴隨極端高溫”這一科學問題。進一步地🤷🏿♂️,針對幹旱和溫度異常的演變過程🛢,Part II進一步探討了它們極值點間的時滯關系、發生/衰減階段強度變化的統計規律。相關研究成果可為後續致旱致熱機理分析提供研究基礎。

論文信息:Zhenchen Liu and Wen Zhou. Global Seasonal-Scale Meteorological Droughts. Part II: Temperature Anomaly-Based Classifications. Ocean-Land-Atmosphere Research, https://spj.science.org/doi/10.34133/olar.0017