全球變暖趨勢仍在持續🩱,亞洲和北美大陸卻多次遭遇極端嚴寒的冬季。已有大量研究分別討論了這兩個大陸的天氣氣候事件📨🎤,但近來的觀測事實表明,亞洲和北美大陸的冬季平均氣溫、極端天氣事件之間都存在協同變化特征🤸🏽♀️👲🏽。北半球中緯度這種跨大陸的氣候異常引起了國內外學者的廣泛關註。一些研究指出🏄,這種現象可能與亞洲-白令海-北美(ABNA)遙相關型有關,然而其背後的物理機製尚不明確。如何準確預測亞洲和北美大陸的冬季氣候異常仍是氣候研究亟待解決的重要科學問題👲🏼。

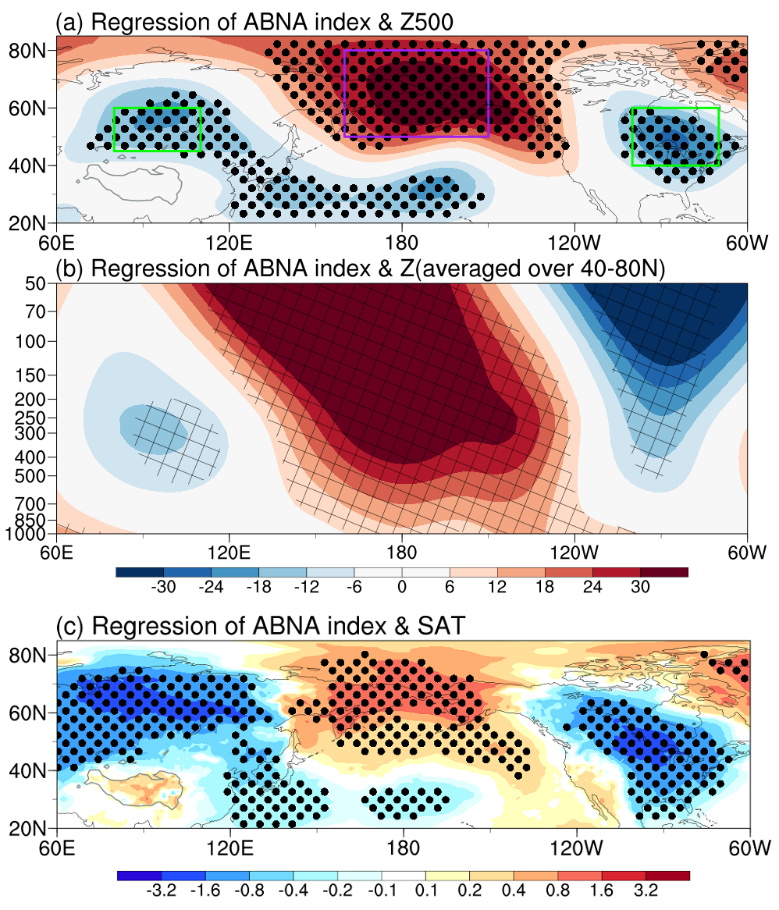

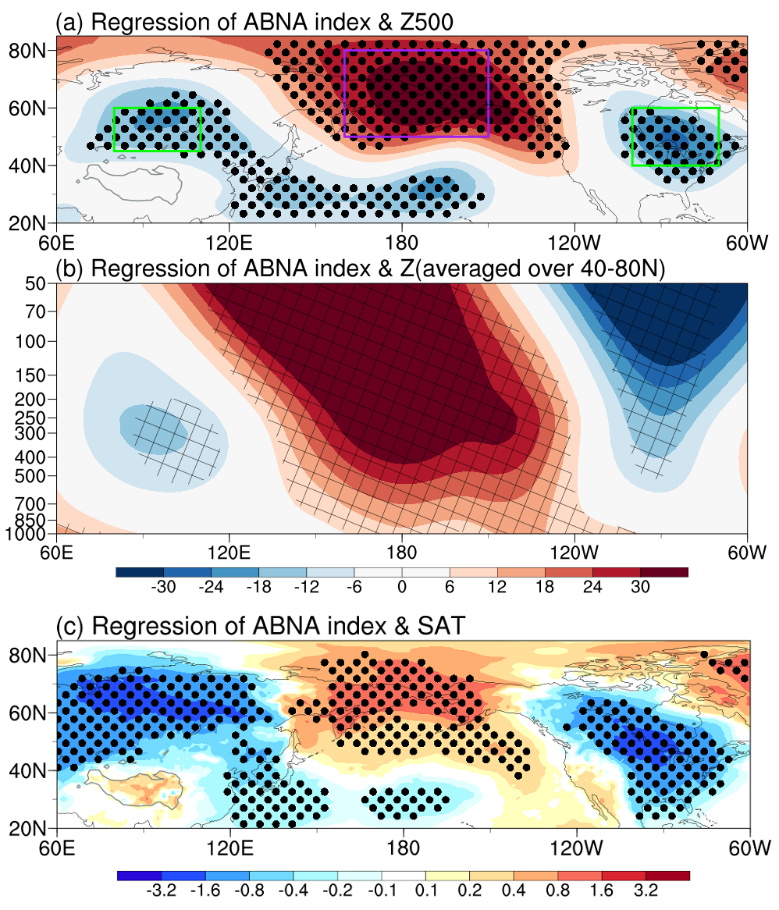

我系博士生鐘沃谷(第一作者)和吳誌偉教授(通訊作者)的最新研究發現⭐️,ABNA遙相關型在對流層內表現為從亞洲北部至白令海,再延伸至北美大陸東部的一條緯向波列💁🏻♀️,並與平流層極渦異常存在一定的聯系(圖1a&b)。ABNA遙相關型能夠導致亞洲和北美大陸冬季氣溫同位相變化,東西伯利亞至阿拉斯加地區氣溫則反位相變化(圖1c),這種影響獨立於其他一些重要的大氣環流模態⛎,如太平洋-北美(PNA)遙相關🤵🏿、北極濤動(AO)🍫、北大西洋濤動(NAO)和北太平洋濤動(NPO)等🤽♀️。

圖1 冬季ABNA遙相關型的基本特征🧑🦍:(a)500 hPa位勢高度場上的空間分布、(b)垂直結構、(c)與之相聯系的冬季氣溫異常分布

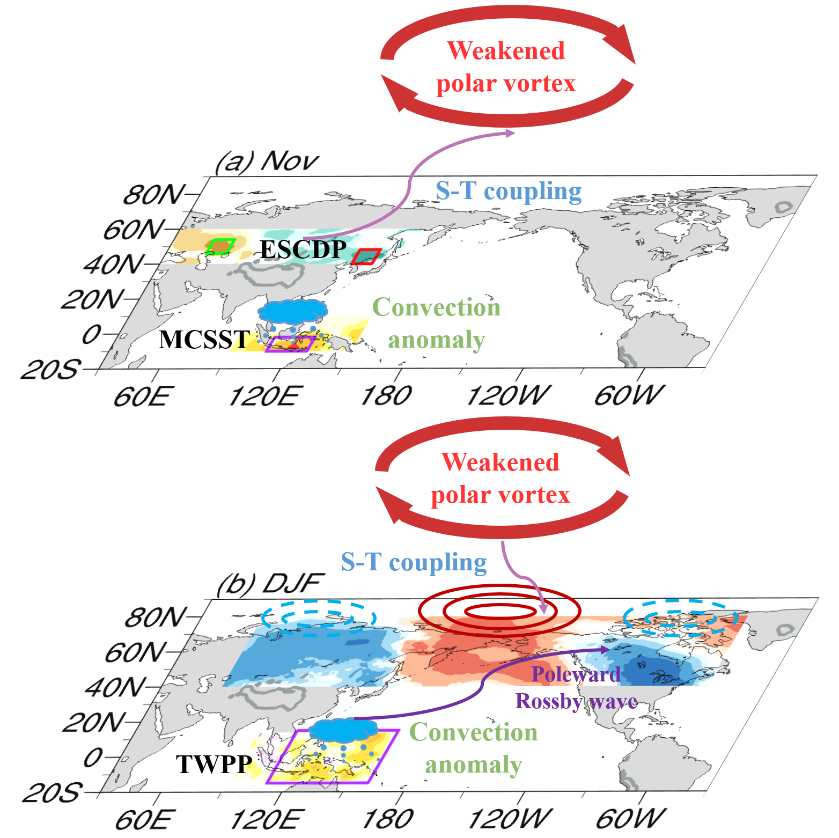

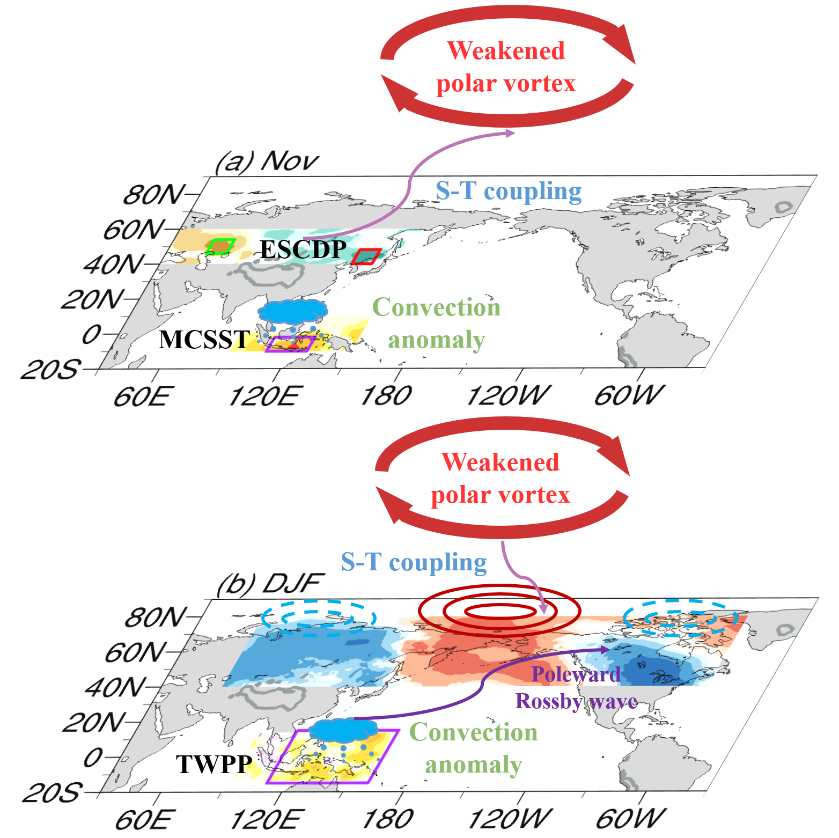

進一步的研究表明,冬季ABNA遙相關型的形成與前期11月歐亞積雪偶極子(ESCDP)和海洋性大陸海溫異常(MCSST)密切相關(圖2)。當前期ESCDP表現為東北亞積雪偏多、歐洲積雪偏少時,對流層內上傳的行星波加強,向極的熱量輸送增加,白令海上空出現顯著的位勢高度正異常,平流層極渦減弱且呈現出偏心結構。平流層極渦的強度和位置變化能夠持續到冬季🙅🏼♀️☎,並通過位渦調整等過程下傳至對流層內,進而導致ABNA遙相關型的形成🫅。當前期MCSST偏暖時,熱帶地區出現對流異常,並在冬季向東移動,表現為熱帶西太平洋降水異常(TWPP)😷。TWPP引起的熱力異常能夠直接激發向極傳播的Rossby波列🛶,進一步加強ABNA遙相關型。線性斜壓模式很好地再現了上述物理機製。

圖2 前期ESCDP和MCSST影響冬季ABNA遙相關型的示意圖。(a)圖中歐亞大陸上的綠色(棕色)填色表示11月積雪偏多(偏少),ESCDP通過加強上傳的行星波使得平流層極渦減弱且出現偏心;海洋性大陸上的黃色填色表示11月暖海溫異常,MCSST能夠引起熱帶對流異常🦸♀️。(b)圖中紅色實線(藍色虛線)表示正(負)位勢高度距平,紅色(藍色)填色表示冬季氣溫暖(冷)異常🧔🏼♂️;平流層極渦的異常信號能夠持續到冬季📌,並下傳至對流層,激發正位相的ABNA🧏🏻♀️;熱帶對流異常在冬季向東移動🧞♀️,並激發向極傳播的Rossby波,使得ABNA的正位相進一步加強👳🏼。

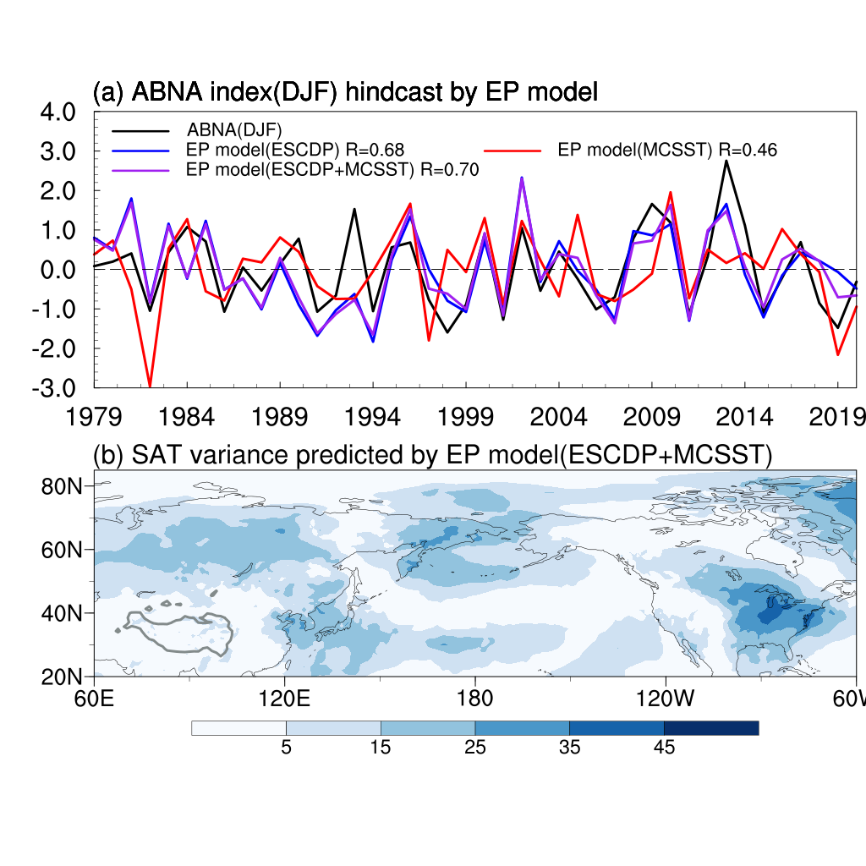

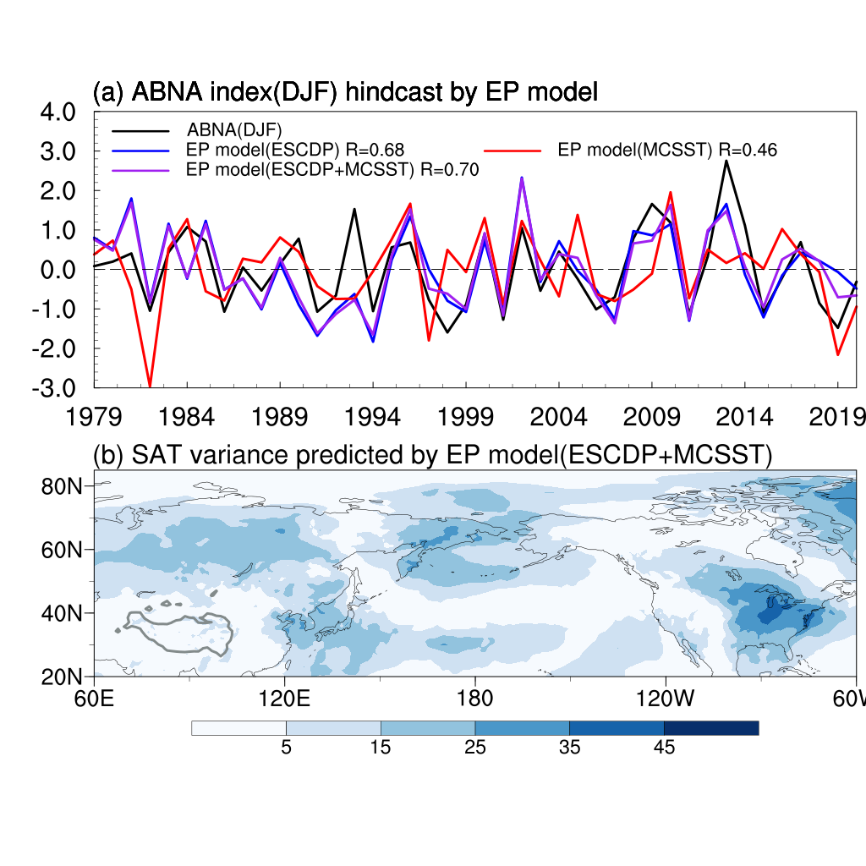

最後,利用前期ESCDP和MCSST指數建立的經驗預報模型準確預測了冬季ABNA指數,經過10年交叉驗證,後報試驗的相關系數達到了0.70(圖3a)📥。此外🚶🏻♀️,該模型能夠有效預測亞洲和北美大陸冬季氣溫的協同變化🚮🥷🏻,有助於提升北半球中緯度冬季氣溫的預報技巧(圖3b)🎋。

圖3 (a)基於ESCDP指數、MCSST指數✷、ESCDP和MCSST指數建立的經驗預報模型預測冬季ABNA指數(後報試驗🥗,已經過10年交叉驗證);(b)基於ESCDP和MCSST指數建立的經驗預報模型對北半球冬季氣溫的預測方差貢獻

上述研究揭示了冬季ABNA遙相關型及與之相伴隨的極渦變化是連接前期歐亞積雪和北半球冬季氣候異常的關鍵“橋梁”🧜🏿♂️。目前大部分研究認為歐亞積雪通過影響極渦強度或AO位相變化調控北半球冬季氣候,本研究強調了極渦偏心結構及ABNA遙相關的重要作用,這一創新性的觀點得到了審稿人的高度評價🔈。此外🤞🏻,本研究指出了西太平洋暖池區,特別是海洋性大陸的熱力異常可以通過激發ABNA遙相關型調控北半球中緯度地區的氣候異常,這一物理過程區別於熱帶中東太平洋海溫異常對PNA遙相關的影響,為我們深入認識熱帶影響中高緯的物理機製提供了新的思路⚄。最重要的是,加強對冬季ABNA指數及相關前期異常信號的監測能夠有效提升北半球中緯度地區的氣候預測水平👩🏻🔧🔓。該項研究成果日前在《Journal of Climate》上發表。

論文信息:Zhong Wogu, Wu Zhiwei* (2023). Interannual variability of the wintertime Asian-Bering-North American teleconnection linked to Eurasian snow cover and Maritime Continent sea surface temperature. Journal of Climate, DOI: 10.1175/JCLI-D-22-0367.1.