在青藏高原北側約40°N~60°N地區上空的東亞中緯度地區👨🏿💻,對流層上層和平流層下層存在一條強而窄的急流分支🚣🏻,被稱為東亞極鋒急流(East Asian polar front jet🤙🏼,EAPJ)。極鋒急流作為東亞大氣環流系統的一個重要組成部分,對東亞地區天氣氣候有著重要的影響。近些年的研究表明😨,EAPJ作為聯系北極與歐亞中緯度氣候變化的橋梁,其強度和位置的變化尤為重要。近幾十年,在北極變暖的背景下👩🏽🍳,EAPJ位置與歐亞大陸表層氣溫的關系是否發生了變化這一科學問題鮮少研究。因此🥿,深入研究這一科學問題對更好地理解歐亞大陸近期氣候變化具有重要意義♦︎🙎♂️。

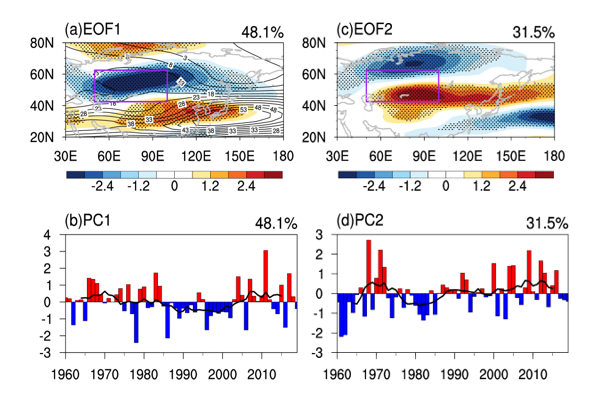

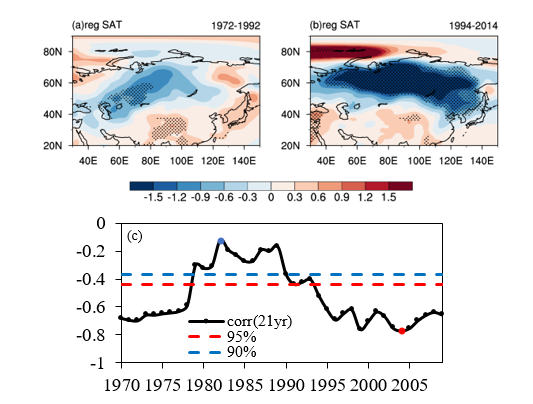

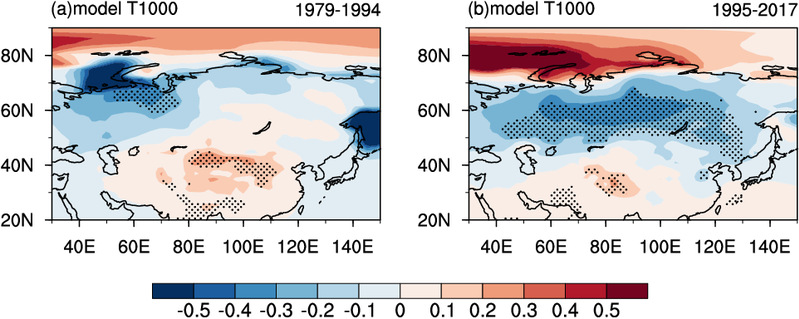

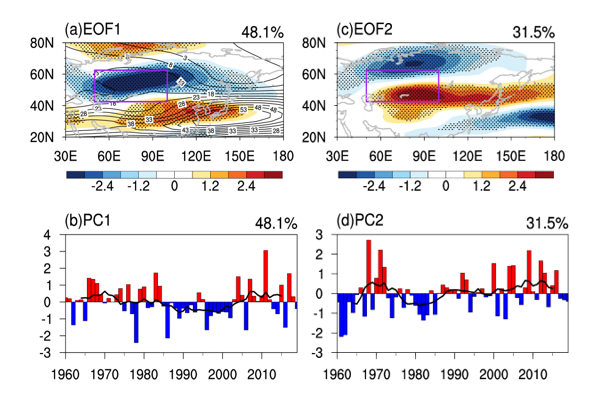

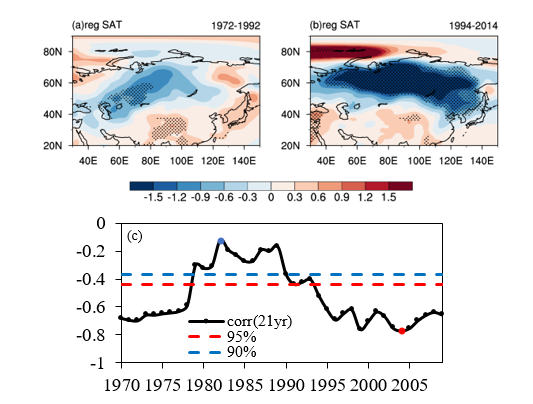

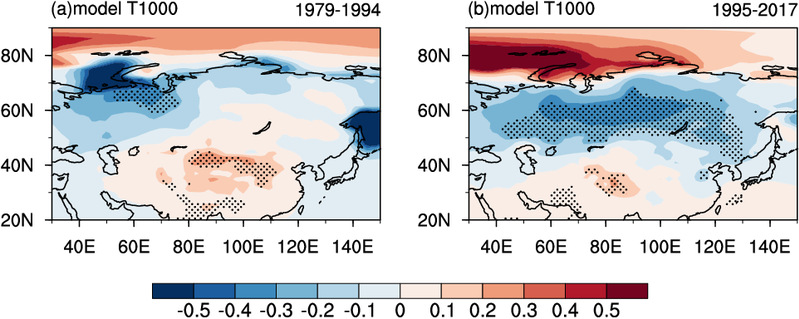

我系博士研究生龐雪琪(第一作者)、武炳義教授(通訊作者)和丁碩毅副研究員利用NCEP/NCAR再分析資料以及數值模擬結果🐮,從EAPJ變化的角度出發🧎♂️⚅,選取EAPJ關鍵區(50°E-100°E、42.5°N-62.5°N)進行EOF分解,以EOF2來表征EAPJ的位置變化(圖1),研究了冬季EAPJ位置與歐亞大陸表層氣溫關系的變化及其成因,揭示了近十幾年北極增暖對極鋒急流位置以及歐亞氣溫的影響及其可能的物理機製。結果表明👩👩👦,冬季EAPJ位置與歐亞大陸北部表層氣溫之間的關系自1990年代中期後加強(圖2),且通過模擬試驗證實近些年北極海冰減少或北極增暖對這種年代際變化有顯著貢獻(圖3)。其中的物理機製可以解釋如下:北極海冰減少(或北極增暖)⌛️,通過調節高緯度經向溫度梯度,導致EAPJ北側緯向西風減弱。而緯向風的減弱導致經向風增強,加強了北極與中高緯度的冷暖空氣的交換,在偏北風的作用下,隨著北極冷空氣南下⚛️,EAPJ南側的大氣斜壓性增強,有利於EAPJ南側高層西風的增強,使EAPJ向南偏移。同時🤾🏻♀️,在研究中還發現,當EAPJ偏南時👵🏿,西伯利亞高壓與東亞大槽均減弱,不利於冷空氣南下至歐亞大陸中低緯度地區,冷異常限製在歐亞大陸北部🤾♀️,中低緯異常偏暖🙇♂️,最終形成北極偏暖🧙🏿♂️、歐亞大陸北部偏冷、歐亞大陸南部偏暖的氣溫異常型。因此,“暖北極-冷歐亞”模態並不一定對應東亞冬季風的增強😄。

本文揭示了極鋒急流在北極增暖影響歐亞氣溫過程中的重要作用,為北極增暖與中緯度氣候變率之間聯系的研究添加了一定的參考依據👉🏽。這些成果已發表在《Climate Dynamics》期刊上☝🏻。

論文信息:Pang XQ, Wu BY*, Ding SY (2022) Strengthened connection between meridional location of winter polar front jet and surface air temperature since the mid 1990s. Climate Dynamics, DOI:10.1007/s00382-022-06495-8

圖1 1960-2019年冬季EAPJ前兩個優勢模態。(a)冬季300hPa緯向風異常(填色,單位:米/秒)及其氣候平均態(黑色實線),由標準化PC1回歸得到🫸🏽。(c)和(a)一樣,但由標準化PC2回歸得到👨🏽🍼。(b)🥷🏽、(d)分別為兩個EOF模態對應的標準化時間序列(PC1🙅🏼♀️、PC2),其中黑線曲線表示PCs的9年滑動平均🙎🏻♂️,右上角百分比表示各模態的方差貢獻✊🏿。(a🏦,c)中紫色方框代表本研究所選取的EAPJ關鍵區(50°E-100°E,42.5°N-62.5°N),打點區域表示緯向風異常通過了95%的顯著性檢驗。

圖2 (a,b)冬季SAT 異常場(填色,單位:℃),由EAPJ-PC2回歸所得👺👨🏻🦯➡️。(a)1972-1992年,(b)1994-2014年🔀,(a🧑🏼💻👩🏿⚖️,b)中打點區域表示通過了95%的顯著性檢驗🗣。(c)EAPJ-PC2 指數與歐亞SAT(60°E-120°E,45°N-60°N)去趨勢的滑動相關系數(黑色線),滑動窗口為21年。(c)中藍點和紅點分別表示最大和最小相關系數🏋🏼,橫坐標年份對應21年滑動窗口的中間年份🤽♂️,水平紅虛線和藍虛線分別表示95%和90%的置信水平。

圖3 模擬的冬季1000 hPa氣溫異常(填色,單位:K),由模擬的EAPJ標準化時間序列PC2回歸得到。(a)1979-1994年、(b)1995-2017年👨🏻🔬。打點區域表示通過了95%的顯著性檢驗。