在2022年盛夏👶🏽,東亞和南亞地區出現了罕見的“長江流域幹旱-印度河流域洪澇”並存的“蹺蹺板”型極端氣候。長江流域部分地區連續無雨日超過20天,流域大部分地區高溫日超過18天,而中下遊部分地區高溫日更是創下自1961年以來的歷史最高記錄;與此同時🐒,印度河流域的累計降雨量超過氣候平均值約2個標準差✔️,引發了洪水,導致3000多萬人無家可歸🧑🏽🎤,1000人死亡,經濟損失超過300億美元。那麽,究竟是什麽原因導致了2022年長江-印度河流域出現這一罕見的“蹺蹺板”型極端氣候呢🤘🪙?

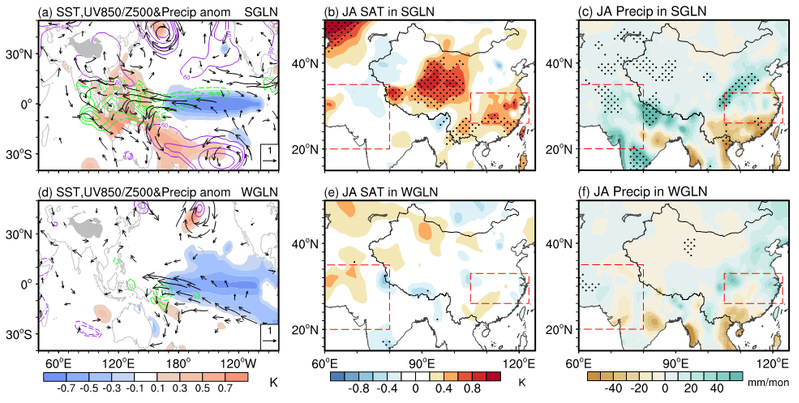

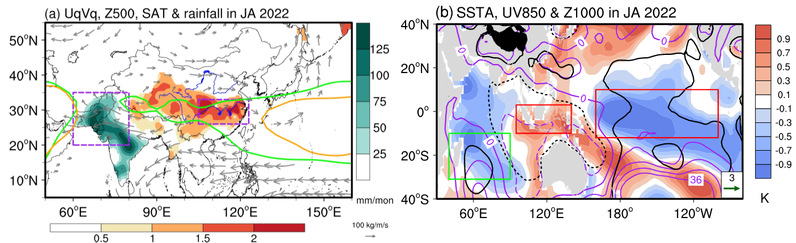

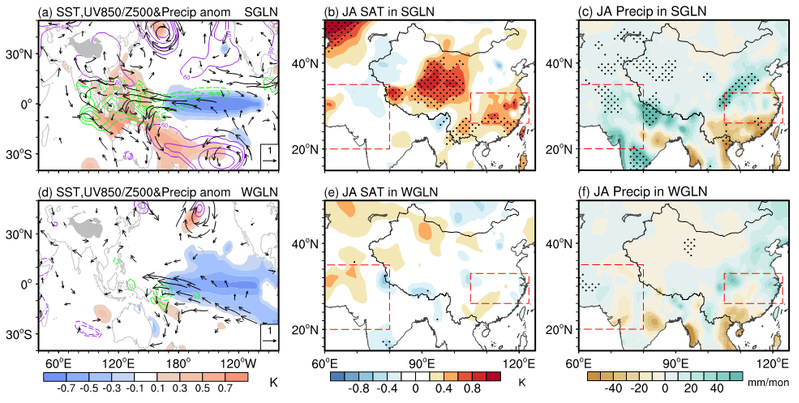

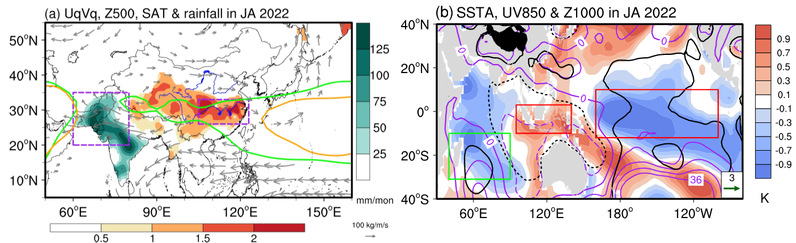

我系張鵬高級工程師(第一作者)📞、吳誌偉教授(通訊作者)和美國夏威夷大學Bin Wang教授等的合作研究發現🧍♀️,熱帶中🏍、西太平洋之間顯著的海溫梯度(強梯度La Niña)通過調控西太平洋副熱帶高壓(西太副高)為1979-2021年(圖1)、特別是2022年7-8月(圖2)“長江流域幹旱-印度河流域洪澇”事件提供了有利背景條件。該研究在赤道中太平洋海溫變率影響西太副高的傳統認識之外🛫,強調強梯度La Niña發生時西太平洋暖異常顯著增強海洋大陸對流活動,放大Rossby波響應👃🏽,導致副高加強和向西伸展。

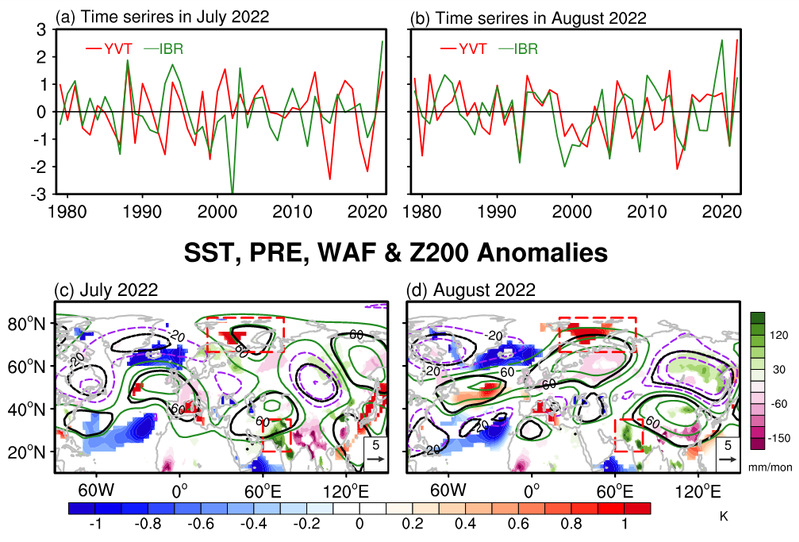

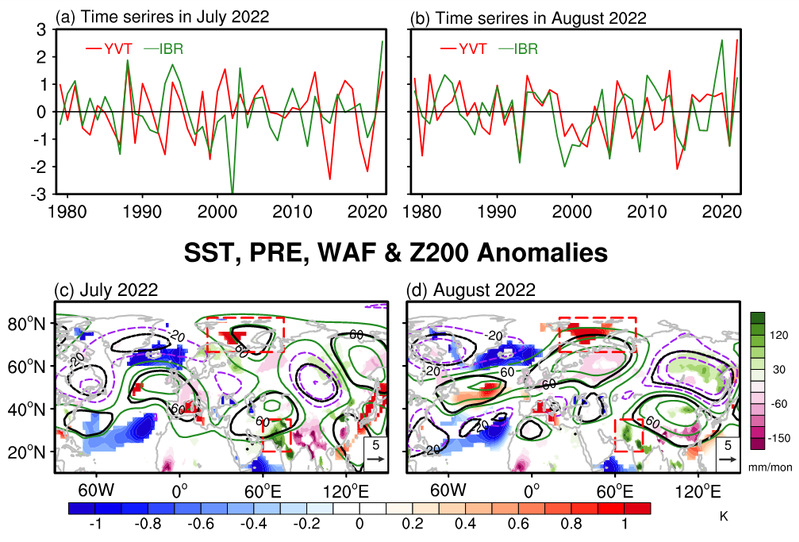

與穩定的熱帶強迫相比🍻,2022年盛夏熱帶外遙相關表現出明顯的月變化特征,導致了7月和8月份長江流域的高溫和印度河流域的降水強度呈現出反向變化(見圖3a, b)🎧。這其中,罕見的3年持續性La Niña事件導致南印度洋持續降溫🧑🏿🎓,加強了越赤道的索馬裏氣流🍺👩🏼🦳,為創紀錄的7月印度河流域降水提供了額外的水汽來源。與此同時,南亞的降水凝結加熱引發了類似於環球遙相關(CGT)波列的現象,對長江流域的幹旱也有所貢獻(見圖3c)。相比之下,8月份印度河流域的降水量減少,而巴倫支-喀拉海的變暖通過局地海-氣相互作用擴展了北大西洋濤動(NAO)的下遊影響(見圖3d),導致了長江流域的高溫創下了歷史記錄。

以上結果表明,強梯度型La Niña為東亞-南亞‘蹺蹺板’型極端氣候異常提供了重要可預報性來源。與此同時,NAO等熱帶外強迫因子的疊加作用在很大程度上加劇了2022年盛夏“長江流域幹旱-印度河流域洪澇”的極端情況。深入研究熱帶外遙相關月際變異背後的原因將有助於更好地理解極端氣候事件的發展和維持機製🔧。相關文章已於2024年2月被Nature系列期刊《npj Climate and Atmospheric Science》接收。

論文信息:Zhang, P., B. Wang, Z. Wu*, R. Jin, and C. Cao 2024: Intensified Gradient La Niña and Extra-tropical Thermal Patterns Drive the 2022 East and South Asian “Seesaw” Extremes. npj Climate Atmos. Sci., DOI: 10.1038/s41612-024-00597-2.

圖1與7-8月強梯度La Niña (SGLN)有關的 a海溫 (陰影,K)、850-hPa水平風(矢量,m·s-1)、500-hPa位勢高度(紫色等值線🧜🏿♂️🏉,m)和降水(綠色等值線🕴🏻,mm·mon-1)👩🏼🦲,b地面氣溫(K)和c降水(mm·mon-1)異常。d, e, f對應弱梯度La Niña (WGLN)。a、d中所示,b💞👯♂️、c、e和f中黑點區域為超過95%置信水平的異常值。紅框表示長江和印度河流域。

圖2 2022盛夏a表面氣溫異常(暖色陰影🏋🏻♀️,K)🤒,降水異常(冷色陰影,mm·mon-1)💮,整層水汽通量(矢量,100kg·m-1·s-1)和500-hPa位勢高度(等值線🙆🏽,m🥷🏿,綠色-2022🧜🏼♀️;黃色-氣候平均) 。方框表示長江和印度河流域👨👩👧。b海溫(陰影🧑🏿🦰,K)🟣、850-hPa水平風(矢量🥽,m·s-1)和1000-hPa位勢高度(等值線,m)異常🧑🏿🦰。陰影、矢量和黑色等值線表示異常值大於1σ的區域🧅。綠框表示南印度洋,紅框分別代表熱帶西太平洋和中東太平洋。

圖3 a 1979-2022年7月🚇,b 8月長江流域氣溫和印度河流域降水指數。c 2022年7月和d 8月200-hPa波活動通量(矢量👧,m2·s-2)♦️、200-hPa位勢高度(等高線🚾,m)、降水(綠色和紫色陰影,mm·mon-1)和海溫(藍色和紅色陰影🥂,K)異常🤌。陰影、矢量和黑色等值線表示異常值超過1σ的區域😼。紅框分別表示巴倫支-喀拉海和印度河流域😭。